クラシックって、もっとカジュアルなものなんです。—琉球交響楽団が伝える、音楽の力。

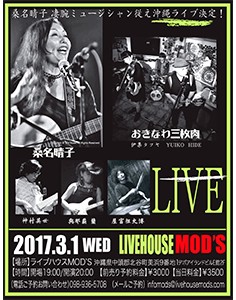

「沖縄の音楽」と聞くとどんなイメージを持つだろうか。三線による民謡や舞踏を取り入れた琉球芸能? それとも、本サイトにもご登場いただいたHYやMONGOL800などのみんなが知っているミュージシャン?

「琉球交響楽団」は、その名の通り、沖縄のクラシック音楽を代表する県内随一のオーケストラだ。県外の人からしたら、沖縄旅行に来てクラシックを聴くなんて想像したことすらないかもしれない。県内の人にしたって、興味がなければクラシックは縁遠い存在だ。なんとなくハードルが高いという人もいるだろう。それでも、立ち上げ当初から参画しているお二人が語るビジョンやそこに向かう情熱、実際の活動を聞いていて、ワクワクが止まらなかった。

いずれ故郷の沖縄で音楽文化を広めたいという想いがずっとあったんです。

—初めから失礼を承知で言わせていただくんですが、「沖縄」と「クラシック」って、なかなか結びつきづらいと思うんです。そもそも琉球交響楽団(以下、琉響)はどういう経緯ではじまったんでしょうか?

宇座:今から25年前にですね……

—25年前!

宇座:そうなんです、もともと音楽学部設立は1990年です。沖縄には、県立の芸術大学があり、美術学部と音楽学部とに分かれているのですが、当時、音楽学部の学生が卒業しても、就職する受け皿が全くなかったんです。

—クラシックの土壌がないからですよね。

宇座:はい。就職難でしたから、県外に出るか、留学するしかなかったんです ね。そこで、卒業生の受け皿という意味も含めて、沖縄で何とかプロのオーケストラを作りたいと立ち上げたのが最初なんですよ。

—なるほど。卒業生の受け入れ先としてというのは驚きです。

宇座:スタート当時は、県立芸大の卒業生を中心に8名で設立準備委員会を発足しました。設立コンサートでは県外も含め、沖縄出身のほとんどの演奏者に声をかけるくらいの勢いで。それでも奏者は足りなかったんです。今は固定メンバーで43名。それでも足りないので、エキストラで演奏会に来てもらうスタイルです。

(左から)オーボエ:宇座 貴美恵、バイオリン:高宮城徹夫

—高宮城さんはいつから参加されたんですか?

高宮城:2回目の演奏会以降、呼ばれて参加する形でしたね。

—演奏家として、土壌がすでに育っている県外で活動を続けるという選択肢もあったわけですよね?

高宮城:そうですね。琉響に入る前は海外や東京を中心に音楽活動をしていました。でも、いずれ故郷の沖縄で音楽文化を広めたいという想いがずっとあったんです。当時の沖縄は、圧倒的にオーケストラのレベルが低く、開拓の余地もあったので、もっと質の高いオーケストラ文化ができたらいいなと。それが僕のできることだという、使命のように感じていたと思います。

—活動を続けられてきて、手応えはいかがでしょう?

高宮城:僕の力なんて全然大したことないですよ。ただ、沖縄の社会・文化が発展したため、それに琉響が乗っかれたという風には感じています。琉響が立ち上がる以前は沖縄にはアマチュアオーケストラしかありませんでしたが、今では幼少期から楽器を始めた人や演奏が達者な移住者なども増え、演奏力も底上げされてきました。その流れの中で琉響が生まれたわけです。これも社会環境の変化ですよね。でも、まだまだやれることはあるし、足りていないと思っています。

琉球芸能とクラシック。沖縄でしか聴けないオーケストラ

—普段はどんな活動をされているんですか?

高宮城:定期演奏会を年に2回、それから県民コンサートや学校での公演などが主です。

—県民コンサート?

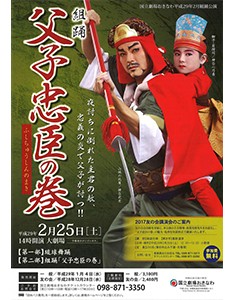

宇座:はい。定期演奏会はどうしてもかしこまったものになります。それに対する県民コンサートはなるべく地元の方々、子供たち、学生さんの吹奏楽部、それに舞踊の方などと共に作り上げることに重点を置いてます。三線や琉球芸能の踊りを入れたりして、琉球芸能とのコラボもやります。

—琉球芸能とクラシックのコラボですか!?

高宮城:はい。以前、民謡など沖縄の楽曲をオーケストラとしてアレンジした『琉球交響楽団』というCDを出しました。オーケストラとしては私達だけの試みです。

—意外ですが、沖縄ならではの試みですね。

高宮城:毎回というわけにはいかないんですがね。本当に、何年に一回とか。琉球芸能にかぎらず、地元出身の奏者などをソリストにしたり、なるべく地元密着な活動を心がけて活動しています。

—学校に向けた普及活動についても詳しく教えてください。 宇座:学校公演にはとても力を入れています。そもそも今日、音楽人口自体が減ってきているので、なんとか子どもたちに音楽に興味持ってもらいたいなと! 高宮城:ただ演奏しに行くだけじゃなく、体験できるような時間を設けたり、より研究するためにも「エル・システマ(ベネズエラで興った、貧困などの社会問題を解決するための音楽教育プログラムを実践する有志組織)」などの事例など、音楽と教育の在り方に関して勉強しています。 —実際に子どもたちの反応はどうですか? 宇座:当初は私たちも、学校公演を仕事の一つとしてやっていました。でもやっていくうちに、こっちがもっと楽しくやれば、子供たちの表情も全然違うと分かったんです。とくに、最近の子供たちは、昔よりもずっと反応がいいんですよ! —昔より今の方が反応がいいんですか? 高宮城:むしろまとめるのが大変なくらい(笑)。 宇座:本当にとても積極的です。音楽の授業が減ってるということもあってか、演奏を聴くと、興奮しっぱなしなんです。 —それは嬉しいですね。 宇座:一般的には、「オーケストラ」=「難しい」、という印象が強いのかもしれないけど、音を聴いた瞬間に衝撃を受け、変わるんだと思います。生で間近に見たり聴いたりする機会がそもそもすくないと思うので。 高宮城:聴衆を、瞬時に引き込む力がオーケストラにあり、瞬間的に感動させる力が音楽にはあるんです。 —たしかに、様々な楽器が何重にも一斉に鳴って奏でられた音楽なんて、オーケストラでしか体験できませんね。 高宮城:それだけじゃありません。楽器体験コーナーというのをやっていて、子供たちに手を上げてもらって、一人選び、楽器を持たせて、2分間の中で、曲を一曲弾かせるんですよ(笑)。 —え、弾けるんですか? 高宮城:弾かせるというか、僕の場合は、バイオリンを持たせて、手を添えて、例えばキラキラ星のメロディに合わせて、弦一本弾かせるんですね。まあ音を出すだけでも大変なんですが、それに合わせてバックのオーケストラが即興で伴奏、メロディを入れて、曲に仕立てるんです。 宇座:これが初めてなのに、ちゃんと形になって大盛り上がり! 本人は、「してやったり」ですよ(笑)。 高宮城:指揮者体験なども、みんな個性が出て面白い。ワークショップ的に、実際に身体で体感してもらうことで、音楽を知ってもらうんです。 —それはもう子どもにとっては一生忘れられない経験になりそうですね。 高宮城:体験は、音楽の素晴らしさを感じられると同時に、難しさも分かると思うんです。聴いた時と、実際に弾くのとでは全く違うということが分かる。それが、音楽への関心のきっかけになったらいいと思ってやっています。 —とは言えやっぱりクラシックは、大人でも、いや大人こそ、触れたことがない人にとっては、敷居が高いイメージがあります。なんというか、高貴というか……。 高宮城:イメージというか、実際、これまでの演奏家たちはクラシックの敷居を高くして来たんですよ(笑)。これでもかっていうくらい。でも、これからは、そういうのを微塵も感じさせない、例えばさっきの「エル・システマ」のように、踊りながら演奏して音楽を楽しんでもらうなど、活き活きとした表現として伝えていけば、初めて聴く人にも絶対に伝わると思うんですね。 —踊りながらクラシック、楽しそうです。 宇座:他にも、最近だとワインをロビーに置いて、休憩の時に楽しんでもらおうという試みもやりました。 —クラシックとワインも相性抜群ですね。 高宮城:演奏の仕方やその場の話しだけでなく、今後はできるだけ露出を増やしていくことも意識しています。ラジオや新聞などでの告知を積極的に行ったり。この前は、沖縄の某人気CMに公募で選ばれて、とても大きな反響をいただきました。「クラシックはもっとカジュアルだし、そんなに堅いものではないんです」と訴えていかねばと思っています。 —県外のお客さんに関してはどうですか? 高宮城:正直、わざわざ沖縄にオーケストラを聴きに来るという県外の方はまだ少ないです。でも、どんどん情報発信していきたいですね。たとえば、沖縄のミュージシャンとタイアップしたツアーとか、できることはいろいろあります。 宇座:最近はクルーズのツアーで沖縄にいらっしゃる外国人の方がかなり増えてきました。なので、クルーズ船向けに、船内や港で演奏会をさせていただいたりしたらいいんじゃないかとか、企画は膨らんでいっていますね。 —すごい。クラシックのイメージがどんどん変わっていきそうです。なんというか、過去のクラシックのプライドを捨ててでも広げてゆかねば、という言い方もできるんでしょうか? 高宮城:いや、プライドを持ってバカをやってます。あ……それはボクだけかな(笑)。でもまぁ、オーケストラはエンターテインメントなんですよ。本当のエンターテイナーなら、聴いてくれた方が喜んだり楽しんでほしい、というのが根底にあるはずです。演奏は当然で、さらにそれ以上の感動を提供できる。これがプロだと思っています。 —「沖縄のプロ交響楽団」を目指しているという矜持ですね? 高宮城:そうですね。目指すところは、沖縄でクラシックといえば「琉響」。誰もが「リュウキョウ知ってるよ」と言ってもらえるような存在を目指しています。 宇座:若い世代も育ってきてるので、これからもっと良くなるという手応えはあります。今まではただ待っていただけだったけれど、これからは自ら動かないと何も始まらない。自分自身で動いて、琉響の情報を発信していかないと、人は振り向いてくれない。そんな思いでこれからも活動を続けていきます。

2015年3月15日、琉球交響楽団 第27回定期演奏会の開催が決定! イベント詳細はこちらにてチェック!

聴衆を瞬時に引き込み、瞬間的に感動させる力が音楽にはあるんです。

次々にあふれ出す、クラシックを楽しんでもらうためのアイデア

Information

Event

- 開催日

- 2015年03月15日

- 開催時間

- 開場15:00 / 開演 16:00

- チケット(入場料)

- 一般:3,000円 / 学生(大学生以下)1,500円 / 親子券(大人+高校生以下1人)3,500円 / 当日券500円増し

- 主催

- 特定非営利活動法人沖縄音楽文化交流機構

- イベント会場

- 浦添市てだこホール 大ホール

- イベント会場住所

- 沖縄県浦添市仲間1-9-3

- 問い合わせ

- 090-9783-7645(事務局)

- ryukyu.sym@gmail.com

Profile

琉球交響楽団

楽団のメンバーは沖縄県立芸術大学の卒業生を中心に地元沖縄で活動している演奏家で構成される。2000年春に琉球交響楽団設立準備委員会が発足し、2001年3月30日沖縄コンベンションセンターにて「琉球交響楽団設立コンサート」を開催。

ミュージックアドバイザーに国際的指揮者の大友直人氏を迎え、2006年には「特定非営利活動法人沖縄音楽文化交流機構」が支援母体となり、演奏活動を行っている。聴衆とのふれあいを大切に、県民に親しみ愛される楽団を目指すと共に、沖縄独自の伝統芸能実演家との協働を図り、新しい創作活動を積極的に行う。

http://www.ryukyusymphony.org/